こんにちは、メディアワークスの舘口(@Tateguchi_T)です

ホームページやSEO対策、SNS運用などで成果を出すために大事なのが、市場の需要の見極めです。

自分がいいたいことを言っているだけでは、成果は生まれにくく、顧客が求めている価値を見抜き、的確に提供できるかがカギを握っています。

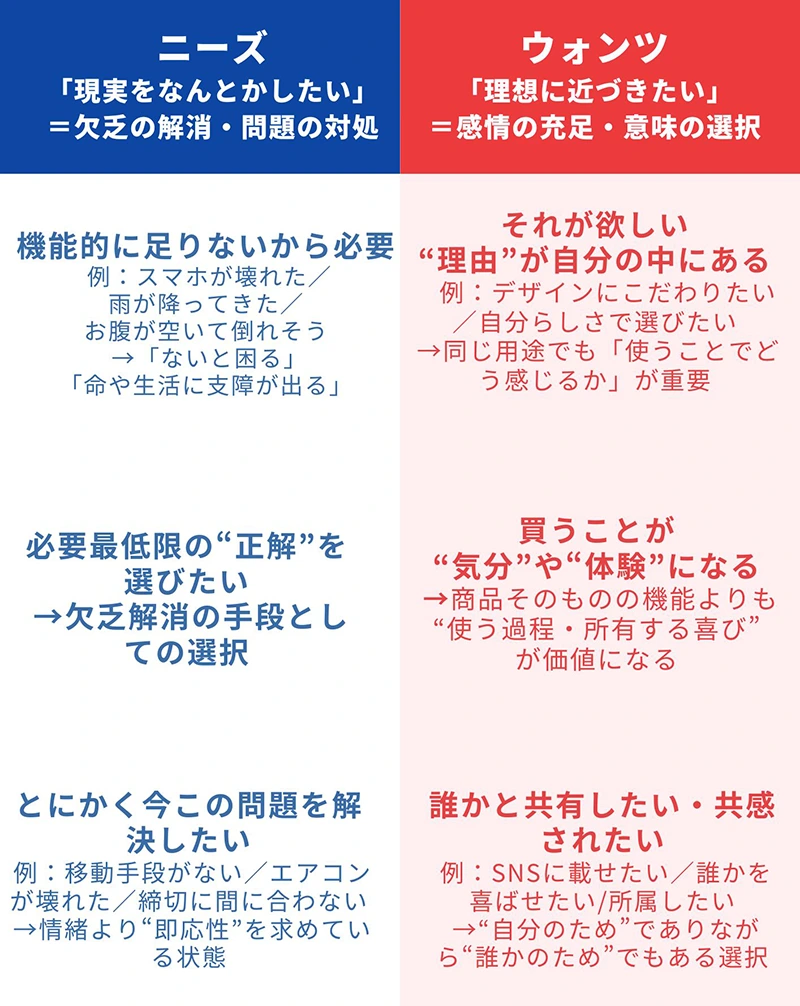

とりわけお客様の需要が、「ニーズ」「ウォンツ」に分類して切り分けられるかは成果を出すための大きな分岐点です。

以前、Xでこういったポストをしたところ、おおきな反響をいただいたので深堀りしていきます。

“虚実”を見極め、勝機を掴む。 資本力に優れた大手と真正面からぶつかっても、消耗戦に陥るだけである。 時代は「ニーズ」から「ウォンツ」、一律から多様性へと移行している。 個人事業主・中小企業は、大手が守りを固める正面領域(価格・機能・ブランド)に飛び込まず、側面領域、つまり”認知の隙間”や”感情の抜け穴”を捉えられるかが成否をわける。 大手の一律の戦略が、置き去りにしている層、ケアしきれていない感情は必ず存在する。 市場を細分化し、事前にデータを読み、該当集団の母数を測れば、勝機の有無はスタート前に判断できる。 真正面から勝つだけが戦略ではない。 「虚」を衝く戦いこそ、成長を加速させる武器となる。

ニーズとは、基本的欲求の充足

ニーズとは、機能的な価値・基本的な欲求の充足に対応する概念です。

例えば、喉が渇いて水を買うシチュエーションを想像してみましょう。

この場合、「喉を潤したい」「渇きを癒やしたい」といった生命維持や基本的欲求の充足が、ニーズに該当します。

例えば、砂漠を歩く旅人が、脱水に陥っていてやっとオアシスを見つけたら、無我夢中でオアシスの水を飲みます。

そこには、とにかく生き延びるというニーズが最優先となります。

しかし、現代のビジネスシーンでは、この根本的なニーズは満たされている事がほとんどです。

「水道の蛇口をひねって飲む」を第一選択肢として、どのように渇きを癒すかという選択肢は豊富にあります。

大事なのは、自分らしい”体験”へのこだわり=ウォンツ

ただ、単なる水分の提供だけでは不十分であり、どのように喉を潤すか?という視点をもてるかがウォンツ的発想となります。

そして、このウォンツの細分化にこそ、他者との差別化要因、勝機があります。

・炭酸入りか、硬水か軟水か

・マイボトルを持参するのか

・どのメーカーやブランドなのか

このように、「どう喉を潤すか?」という“選び方の感性”や“体験のこだわり”がウォンツ的発想です。

大事なのは、お客様の水を摂取する体験を、どのようにデザインできるかがウォンツの領域。

このウォンツ領域を細分化していくことに、大きな潜在的顧客層が眠っています。

つまり、「自分らしさを大切にできる水」や「ちょっと気分が上がる水」、周囲との連帯や共感を求めていることも少なくありません。

機能ニーズを超えて、感情・美意識・意味づけの欲求へと購買動機がシフトしているのです。

だからこそ、今の時代に必要なのは、「ただ喉を潤す水」ではなく、“自分らしく潤える水”を届ける視点なのです。

舘口

舘口もちろん、ここでの”水”とは御社の商品の比喩です。自社商品に置き換えて思考を深めてみましょう。

ウォンツとは、自己表現や情緒的価値

ウォンツとは、一言で言えば自己表現や情緒的価値です。

つまり、「その商品が何をできるか」ではなく、「その商品を選ぶことで、自分はどう在れるか?」という問いに応える価値です。

お客様は、商品を購入するのではなく、その商品を手にしたことで得られる時間や体験を購入しているのです。

「オシャレなボトルの水を持っている自分」

「ブランドのコンセプトから選ぶ自分」

「同僚が皆飲んでいるからという理由で選ぶ自分」

どれも、その人にとっては正解です。

その選択するという行為自体が、優越感、所属感につながるという付加価値が生まれます。

ここに選択のストーリー=ウォンツの本質があります。

大企業と真正面から闘わない工夫

大企業が「価格・機能・性能」といった“正面”のスペックで勝負している領域に踏み込むのは、賢明とは言えません。

真正面の体力勝負では、資本力がモノをいうため、リソースに劣る企業は疲弊・消耗していきます。

中小企業・個人事業主が狙うべきは、側面の感情、つまり「感情の盲点」「意味の抜け穴」といった“側面”です。

この差分こそが、「実」ではなく「虚」を突く戦略です。

つまり、スペックの勝負ではなく、“誰に、どんな気持ちで選ばれるか”という意味の設計が求められているのです。

では、ニーズとウォンツの違いを、どう自社の販売戦略にどう活かすか?

鍵となるのは、以下の3つの問いに言語化で明確に応えられるかどうかです。

- それを選ぶ人は、どんな価値観を持っているか?

- その商品を通じて、どんな“自分で在りたい”と思っているのか?

- 他ではなく「それ」を選ぶ意味・物語は何か?

これらを深く掘り下げることで、機能訴求を超えた「意味の提案」が可能になります。

そしてそれは、SEOでもSNSでも圧倒的に刺さる“感情ドリブンのマーケティング”へとつながります。

ニーズとウォンツの違いを見抜き、「虚=見えざる感情」に切り込めるか。

それこそが、小さな事業でも大手に埋もれず勝ち続けるための”構造的な戦略”です。

これからの時代は、

「商品」ではなく、「意味」や「共感」を売るマーケティングへ。

その第一歩が、ウォンツの可視化と言語化。

つまり、「誰の、どんな想いに応える商品なのか?」を明確に語れるかどうか。

ここに、あなたのブランドの未来がかかっています。

- 「それを選ぶ人は、どんな価値観を持っているか?」

- 「どんな自分になりたいと思って選ぶのか?」

- 「他の商品ではなく、それを選ぶ意味は何か?」

この問いに言語化で応えられれば、機能訴求を超えた“意味の提案”ができるようになります。

そしてそれが、検索でもSNSでも圧倒的に刺さる“感情ドリブンのマーケティング”となるのです。

ニーズとウォンツの違いを見抜き、「虚」に切り込めるか。

それこそが、小さな事業でも安定して勝ち続けるための“構造的な戦略”となります。

これからのマーケティングは、「商品」ではなく「意味」を売る時代。

その第一歩が、ウォンツを可視化し、言語化することなのです。